Einleitung

Nach 15 Jahren in Führungspositionen kann ich Ihnen versichern: Die teuersten Fehler, die ich gemacht habe, stammten nicht aus mangelndem Wissen, sondern aus kognitiven Verzerrungen. Ich spreche von Millionen-Euro-Entscheidungen, die auf Bauchgefühlen basierten, Projekten, die weiterliefen, obwohl alle Daten dagegen sprachen, und Talenten, die wir übersehen haben, weil sie nicht ins gewohnte Muster passten.

Kognitive Verzerrungen sind mentale Abkürzungen, die unser Gehirn nimmt, um komplexe Entscheidungen zu vereinfachen. Das Problem: Was in der Steinzeit überlebensnotwendig war, führt in der modernen Geschäftswelt zu systematischen Fehlentscheidungen. Die gute Nachricht: Sie können lernen, wie man kognitive Verzerrungen vermeidet und bewusster entscheidet.

Was mir aufgefallen ist: Die erfolgreichsten Manager, mit denen ich zusammengearbeitet habe, waren nicht die intelligentesten oder erfahrensten. Es waren jene, die ihre eigenen Denkfehler erkannten und aktiv dagegen arbeiteten. Sie hatten Systeme etabliert, Checklisten entwickelt und eine Unternehmenskultur geschaffen, die kritisches Hinterfragen belohnte statt bestrafte.

In diesem Artikel teile ich konkrete Strategien, die funktionieren – nicht weil sie in Lehrbüchern stehen, sondern weil ich sie in der Praxis getestet und verfeinert habe.

Strukturierte Entscheidungsprozesse etablieren

Wenn Sie kognitive Verzerrungen vermeiden wollen, brauchen Sie Struktur. Punkt. Ich habe zu oft erlebt, wie intelligente Menschen spontane Entscheidungen trafen, die sie später bereuten. Das passiert mir nicht mehr, seitdem ich einen standardisierten Entscheidungsprozess etabliert habe.

Bei jeder wichtigen Entscheidung nutze ich heute ein vierstufiges Framework: Erstens definiere ich das Problem schriftlich. Klingt banal, aber Sie würden überrascht sein, wie oft Teams unterschiedliche Probleme lösen wollen, ohne es zu merken. Zweitens sammle ich Fakten – und zwar aktiv auch solche, die gegen meine Anfangshypothese sprechen. Drittens hole ich Input von mindestens drei Personen ein, die unterschiedliche Perspektiven haben. Viertens dokumentiere ich die Entscheidung und die Begründung.

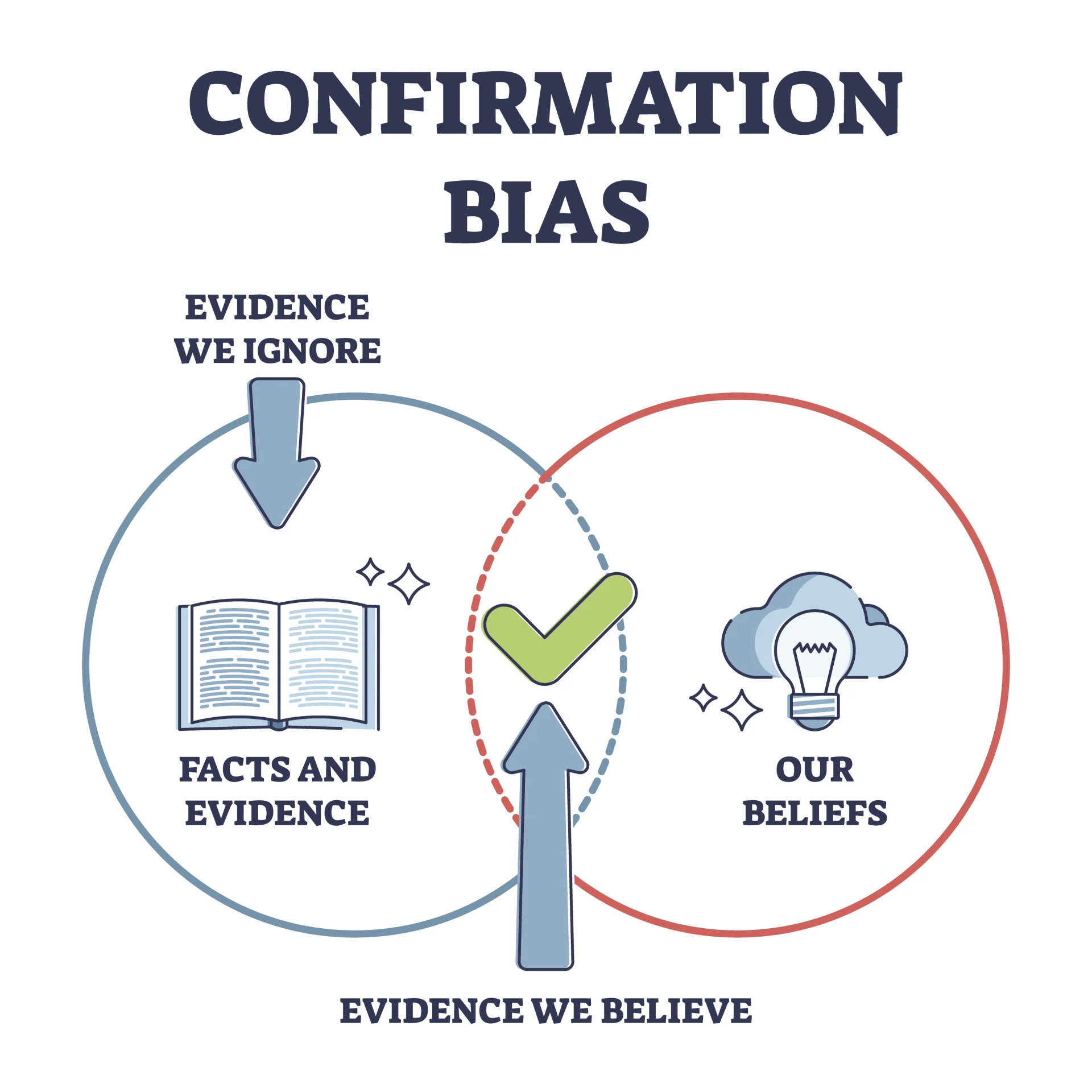

Die Dokumentation ist entscheidend. Vor zwei Jahren traf ich eine Investitionsentscheidung, die sich als Fehlschlag herausstellte. Als ich meine damaligen Notizen las, erkannte ich ein klares Muster: Ich hatte ausschließlich Argumente gesammelt, die meine Vorannahme bestätigten. Der Bestätigungsfehler in Reinform. Seitdem zwinge ich mich, für jedes Pro-Argument mindestens ein Contra-Argument zu finden.

Was auch funktioniert: Vorab definierte Entscheidungskriterien. Bei Personalentscheidungen haben wir mittlerweile eine gewichtete Scorecard mit zehn Kriterien. Keine spontanen Bauchentscheidungen mehr. Hat das die Qualität unserer Einstellungen verbessert? Die Fluktuationsrate sank um 40 Prozent in zwei Jahren.

Strukturierte Prozesse fühlen sich anfangs langsam an. Aber wie man kognitive Verzerrungen vermeidet, lernt man nur durch Wiederholung und systematisches Vorgehen.

Vielfältige Teams und Perspektiven nutzen

Hier ist eine unbequeme Wahrheit: Homogene Teams treffen schlechtere Entscheidungen. Ich habe das auf die harte Tour gelernt. Vor fünf Jahren leitete ich ein Projekt mit einem Team, das zu 80 Prozent aus Ingenieuren mit ähnlichem Hintergrund bestand. Wir waren uns fast immer einig – was sich gut anfühlte, aber katastrophal war.

Das Problem: Wenn alle ähnlich denken, verstärken sich kognitive Verzerrungen gegenseitig. Der Gruppendruck führt dazu, dass niemand unbequeme Fragen stellt. Wir übersahen massive Risiken, die ein Außenstehender sofort gesehen hätte. Das Projekt scheiterte, und die Postmortem-Analyse war schmerzhaft eindeutig.

Heute baue ich Teams bewusst divers auf – nicht aus ideologischen Gründen, sondern weil die Zahlen sprechen. Studien zeigen, dass diverse Teams in komplexen Problemstellungen um 35 Prozent bessere Ergebnisse erzielen. Ich kann das bestätigen. Unser aktuelles Führungsteam umfasst Leute mit Hintergründen aus Technik, Vertrieb, Finanzen und sogar einen ehemaligen Journalisten. Die Meetings sind manchmal anstrengender, aber die Entscheidungen sind deutlich besser.

Ein konkreter Tipp: Ernennen Sie einen „Devil’s Advocate” für wichtige Meetings. Dessen Job ist es, aktiv Gegenargumente zu suchen. Bei uns rotiert diese Rolle, sodass jeder mal dran ist. Anfangs fühlte sich das künstlich an, aber nach drei Monaten wurde es zur Gewohnheit.

Wie man kognitive Verzerrungen vermeidet? Indem man Menschen einbindet, die anders denken als man selbst.

Datenbasierte Entscheidungen treffen

„Bauchgefühl” ist das teuerste Wort im Business-Vokabular. Ich sage das als jemand, der sich jahrelang auf Intuition verlassen hat. Ja, Erfahrung zählt. Aber Erfahrung ohne Daten führt zu systematischen Fehlern, weil wir uns an Einzelfälle erinnern, nicht an statistische Wahrheiten.

Ein Beispiel aus meiner eigenen Geschichte: Ich war überzeugt, dass Kunden, die länger auf unserer Website bleiben, eher kaufen. Machte intuitiv Sinn. Als wir endlich die Daten analysierten, zeigte sich das genaue Gegenteil – kurze, zielgerichtete Sessions konvertierten besser. Meine Intuition basierte auf einem einzelnen Gespräch vor Jahren, nicht auf tausenden Datenpunkten.

Seitdem gilt bei uns: Jede Behauptung braucht Daten. Nicht komplizierte Statistik-Modelle, sondern einfache Kennzahlen. Was ist die Conversion-Rate? Wie lange dauert der Verkaufszyklus? Welche Kanäle bringen qualifizierte Leads? Diese Fragen beantworte ich nicht mehr aus dem Gefühl, sondern aus dem Dashboard.

Aber Achtung: Datengetrieben heißt nicht datengetrieben-bis-zur-Lähmung. Ich habe Unternehmen gesehen, die monatelang Daten sammelten, statt zu handeln. Der Sweet Spot liegt bei 80 Prozent Sicherheit. Danach bringen mehr Daten kaum Mehrwert, aber kosten Zeit und Opportunitätskosten.

Ein praktischer Tipp: Führen Sie ein Entscheidungsjournal. Notieren Sie Ihre Prognose und die tatsächlichen Ergebnisse. Nach einem Jahr werden Sie Muster Ihrer eigenen kognitiven Verzerrungen erkennen. Ich tue das seit drei Jahren und habe gelernt, dass ich systematisch zu optimistisch bei Zeitschätzungen bin.

Regelmäßige Pausen und Reflexion einplanen

Die schlechtesten Entscheidungen meiner Karriere fielen alle unter Zeitdruck. Nicht weil Zeitdruck grundsätzlich schlecht ist, sondern weil ich keine Pausen machte, um zu reflektieren. Kognitive Verzerrungen vermeiden funktioniert nicht im Sprint-Modus.

Vor drei Jahren implementierte ich eine einfache Regel: Bei wichtigen Entscheidungen mindestens eine Nacht darüber schlafen. Klingt simpel, aber es ist revolutionär. Der Abstand ermöglicht es dem Gehirn, die Information neu zu verarbeiten. Ich kann nicht zählen, wie oft mir am nächsten Morgen Aspekte einfielen, die ich übersehen hatte.

Was auch hilft: Wöchentliche Reflexionssitzungen. Jeden Freitagmorgen nehme ich mir 30 Minuten, um die Woche zu reviewen. Welche Entscheidungen habe ich getroffen? Welche Annahmen lagen zugrunde? Gibt es bereits erste Indikatoren, ob ich richtig lag? Diese Praxis hat mein Entscheidungsvermögen mehr verbessert als jedes Seminar.

Ein weiterer Punkt: Regelmäßige Auszeiten. Ich meine echte Auszeiten, nicht „Urlaub mit E-Mails checken”. Zweimal im Jahr nehme ich mir eine Woche komplett frei. Die besten strategischen Einsichten kommen mir genau dann. Warum? Weil das Gehirn endlich Raum hat, Muster zu erkennen, die im Alltagsstress untergehen.

Für Teams gilt dasselbe: Quartalsweise Offsite-Meetings ohne operative Agenda. Nur Reflexion und Strategiediskussionen. Die Investition zahlt sich mehrfach zurück, weil Sie vermeiden, in die Verzerrung der kurzfristigen Denke zu fallen.

Feedback-Kultur fördern

Niemand mag es, kritisiert zu werden. Ich auch nicht. Aber wie man kognitive Verzerrungen vermeidet, lernt man nur durch ehrliches Feedback. Das Problem: In den meisten Unternehmen ist Feedback eine Einbahnstraße von oben nach unten oder ein ritualisiertes Schauspiel ohne echten Wert.

Ich änderte das radikal in meiner aktuellen Position. Einmal im Quartal bitte ich mein Team um anonymes Feedback zu meinen Entscheidungen. Die erste Runde war brutal – aber extrem wertvoll. Ich erfuhr, dass ich in Meetings oft die ersten bin, der eine Meinung äußert, was andere davon abhält, zu widersprechen. Eine klassische Autoritätsverzerrung, die ich unbewusst erzeugte.

Seitdem halte ich bewusst zurück und frage: „Was denkt ihr?” statt „Ich denke, wir sollten…”. Die Qualität der Diskussionen hat sich spürbar verbessert. Mehr Ideen, mehr konstruktive Kritik, bessere Entscheidungen.

Ein konkretes Tool, das funktioniert: Pre-Mortem-Analysen. Bevor wir ein Projekt starten, spielen wir durch: „Es ist in einem Jahr, das Projekt ist gescheitert. Warum?” Diese Übung zwingt das Team, kritisch über Annahmen nachzudenken, ohne negativ zu wirken. Wir identifizieren regelmäßig Risiken, die sonst untergegangen wären.

Außerdem: Belohnen Sie offene Kritik. Bei uns gibt es einen monatlichen „Challenge Award” für die Person, die am konstruktivsten eine Entscheidung hinterfragt hat. Das signalisiert: Wir wollen kritische Stimmen, nicht Ja-Sager.

Checklisten und Standardprozesse verwenden

Piloten nutzen Checklisten, Chirurgen nutzen Checklisten – aber Manager? Die meisten verlassen sich auf ihre Erfahrung. Das ist ein Fehler. Checklisten sind eines der mächtigsten Tools, um kognitive Verzerrungen zu vermeiden, und ich wünschte, ich hätte das früher verstanden.

Vor vier Jahren scheiterte eine Produkteinführung spektakulär. Bei der Analyse stellte sich heraus: Wir hatten fünf kritische Schritte übersprungen, die wir „alle kannten”. Das Problem war nicht mangelndes Wissen, sondern mangelnde Systematik. Seitdem haben wir für wiederkehrende Entscheidungen Checklisten.

Für Personalentscheidungen: 15 Punkte, die abgehakt werden müssen, bevor wir ein Angebot machen. Für Investitionsentscheidungen: 20 Fragen, die beantwortet sein müssen. Für Produktlaunches: Ein dreiseitiger Prozess. Klingt bürokratisch? Ist es auch. Aber es funktioniert.

Die Zahlen sprechen: Seit Einführung der Checklisten haben wir 60 Prozent weniger „sollten wir vorher bedenken”-Momente nach wichtigen Entscheidungen. Die Fehlerquote bei Standardprozessen sank um über 70 Prozent.

Ein wichtiger Punkt: Checklisten müssen lebendige Dokumente sein. Wir reviewen unsere quartalsweise und passen sie an. Wenn dreimal in Folge ein Punkt irrelevant war, fliegt er raus. Wenn ein neues Problem auftaucht, kommt es rein.

Der Trick bei Checklisten: Sie müssen kurz genug sein, um tatsächlich genutzt zu werden, aber vollständig genug, um die kritischen Punkte abzudecken. Wie man kognitive Verzerrungen vermeidet? Mit Systemen, die uns vor unseren eigenen Denkfehlern schützen.

Emotionale Distanz zu Entscheidungen schaffen

Das schwierigste, was ich lernen musste: Emotionale Bindung tötet rationale Entscheidungen. Ich spreche hier von der Sunk-Cost-Fallacy, die ich mehr bezahlt habe als jede andere kognitive Verzerrung.

Ein konkretes Beispiel: Vor drei Jahren starteten wir ein Digitalisierungsprojekt, in das wir 500.000 Euro investierten. Nach sechs Monaten war klar, dass es nicht funktionieren würde. Aber ich konnte nicht loslassen. Wir hatten doch schon so viel investiert! Weitere neun Monate und 300.000 Euro später beendeten wir das Projekt. Total waren 800.000 Euro verbrannt, davon 300.000 komplett vermeidbar.

Was ich daraus lernte: Vergangene Investitionen sind vergangen. Die einzig relevante Frage ist: Würde ich heute, mit dem aktuellen Wissensstand, diese Investition tätigen? Wenn nein, dann raus. Egal, wie viel schon investiert wurde.

Heute nutze ich einen einfachen Trick: Bei wichtigen Entscheidungen stelle ich mir vor, ein externer Berater würde mich fragen: „Was würden Sie jemandem in Ihrer Situation raten?” Diese Perspektivverschiebung schafft emotionale Distanz. Plötzlich wird klar, was zu tun ist.

Ein weiterer Ansatz: Rotieren Sie Projektverantwortung. Der größte Verfechter eines Projekts sollte nicht derselbe sein, der über dessen Fortführung entscheidet. Frische Augen sehen klarer.

Ich setze auch regelmäßige Review-Punkte: Nach drei, sechs und zwölf Monaten wird jedes größere Projekt kritisch evaluiert. Die Frage ist nicht „Läuft es gut?”, sondern „Würden wir es heute noch mal starten?”

Kontinuierliches Lernen über kognitive Verzerrungen

Hier ist die unbequeme Wahrheit: Selbst wenn Sie wissen, wie man kognitive Verzerrungen vermeidet, werden Sie trotzdem Opfer davon. Der Unterschied liegt darin, wie schnell Sie es erkennen und korrigieren. Deshalb ist kontinuierliches Lernen entscheidend.

Ich investiere mittlerweile 10 Prozent meiner Arbeitszeit in das Lernen über Entscheidungsfindung und Verhaltenspsychologie. Das klingt nach viel, aber es ist die beste Investition, die ich tätigen kann. Die Rendite liegt nicht in einzelnen brillanten Einsichten, sondern in tausenden kleinen, besseren Entscheidungen.

Was konkret funktioniert: Ich führe ein „Bias-Journal”. Jedes Mal, wenn ich einen Denkfehler bei mir oder im Team bemerke, notiere ich ihn. Welche Verzerrung war es? Was war der Auslöser? Was hätte es verhindert? Nach einem Jahr zeigen sich klare Muster. Bei mir sind es vor allem Überoptimismus bei Zeitschätzungen und Bestätigungsfehler bei Marktanalysen.

Außerdem: Monatliche „Bias-Workshops” im Team. 30 Minuten, in denen wir eine spezifische kognitive Verzerrung besprechen und Beispiele aus unserem Alltag sammeln. Klingt akademisch? Ist aber extrem praktisch. Allein das gemeinsame Vokabular hilft: Wenn jemand im Meeting sagt „Achtung, Ankereffekt”, versteht jeder sofort.

Ein Resource-Tipp: Ich empfehle allen meinen Managern, sich mit den 20 häufigsten kognitiven Verzerrungen vertraut zu machen. Nicht theoretisch, sondern mit konkreten Business-Beispielen. Die Liste hängt bei uns im Meetingraum – als ständige Erinnerung.

Das Lernen über kognitive Verzerrungen ist kein einmaliges Projekt, sondern eine Lebensaufgabe. Je mehr Sie wissen, desto mehr erkennen Sie, wie oft Sie falsch liegen.

Fazit

Wie man kognitive Verzerrungen vermeidet, ist keine theoretische Frage, sondern eine praktische Notwendigkeit für jeden, der bessere Entscheidungen treffen will. Nach 15 Jahren in Führungspositionen kann ich sagen: Die teuersten Fehler waren immer Denkfehler, keine Wissenslücken.

Die gute Nachricht: Kognitive Verzerrungen sind vorhersehbar und damit vermeidbar. Strukturierte Prozesse, diverse Teams, datenbasierte Ansätze, regelmäßige Reflexion, echte Feedback-Kultur, praktische Checklisten, emotionale Distanz und kontinuierliches Lernen – diese acht Strategien haben in meiner Praxis funktioniert und die Qualität meiner Entscheidungen messbar verbessert.

Erwarten Sie keine Perfektion. Sie werden weiterhin Fehler machen. Der Unterschied liegt darin, dass Sie diese schneller erkennen, daraus lernen und systematisch besser werden. Beginnen Sie mit einer Strategie, implementieren Sie sie konsequent, und fügen Sie nach und nach weitere hinzu.

Die Investition in bessere Entscheidungsfindung zahlt sich mehrfach zurück – nicht nur in besseren Geschäftsergebnissen, sondern auch in weniger Stress, mehr Selbstvertrauen und einer gesünderen Unternehmenskultur. Die Frage ist nicht, ob Sie sich das leisten können, sondern ob Sie es sich leisten können, es nicht zu tun.

Häufig gestellte Fragen

Was sind die häufigsten kognitiven Verzerrungen im Geschäftsleben?

Die häufigsten kognitiven Verzerrungen in der Geschäftswelt sind der Bestätigungsfehler (nur Informationen suchen, die die eigene Meinung bestätigen), die Sunk-Cost-Fallacy (weitermachen wegen vergangener Investitionen), der Ankereffekt (zu stark auf Erstinformationen fixieren), Überoptimismus bei Prognosen und Gruppendenken in Teams. Diese Verzerrungen kosten Unternehmen jährlich Millionen.

Wie erkenne ich meine eigenen kognitiven Verzerrungen?

Eigene kognitive Verzerrungen erkennen Sie durch systematisches Dokumentieren Ihrer Entscheidungen und deren Ergebnisse, regelmäßiges Einholen von externem Feedback, Führen eines Entscheidungsjournals und bewusstes Hinterfragen Ihrer Annahmen. Ein Mentor oder Coach kann helfen, blinde Flecken aufzudecken. Die Bereitschaft zur Selbstkritik ist entscheidend.

Warum falle ich immer wieder auf dieselben Denkfehler herein?

Sie fallen wiederholt auf dieselben Denkfehler herein, weil kognitive Verzerrungen tief in unseren neuronalen Mustern verankert sind und automatisch ablaufen. Wissen allein reicht nicht – Sie brauchen Systeme und Prozesse, die Sie vor sich selbst schützen. Checklisten, strukturierte Entscheidungsprozesse und regelmäßige Reflexion helfen, diese Muster zu durchbrechen.

Können kognitive Verzerrungen auch positive Effekte haben?

Ja, kognitive Verzerrungen können in bestimmten Situationen nützlich sein, besonders bei einfachen, schnellen Entscheidungen unter Zeitdruck. Optimismus kann motivieren, Vertrauen in die eigene Intuition kann in vertrauten Situationen effizient sein. Das Problem entsteht bei komplexen, folgenreichen Entscheidungen, wo systematisches Denken wichtiger ist als schnelle Heuristiken.

Wie kann ich mein Team vor kognitiven Verzerrungen schützen?

Schützen Sie Ihr Team vor kognitiven Verzerrungen durch diverse Teamzusammenstellung, etablierte Entscheidungsprozesse mit klaren Kriterien, Förderung einer Feedback-Kultur, in der Kritik erwünscht ist, regelmäßige Bias-Trainings und Nutzung von strukturierten Tools wie Pre-Mortem-Analysen. Wichtig ist, dass psychologische Sicherheit herrscht, damit Teammitglieder Bedenken äußern können.

Ist datenbasierte Entscheidungsfindung immer besser?

Datenbasierte Entscheidungsfindung ist meistens besser, aber nicht immer. Bei sehr neuartigen Situationen ohne historische Daten oder bei kreativen Entscheidungen kann Intuition wertvoller sein. Der optimale Ansatz kombiniert Daten mit Erfahrung – nutzen Sie Daten als Grundlage, aber ignorieren Sie nicht qualitative Faktoren und Kontext, die nicht messbar sind.

Wie viel Zeit sollte ich für wichtige Entscheidungen einplanen?

Planen Sie für strategisch wichtige Entscheidungen mindestens eine Woche ein, für kritische Entscheidungen mehrere Wochen. Die Zeit ermöglicht Recherche, Perspektivwechsel und Reflexion. Bei operativen Entscheidungen reichen oft 24 Stunden, um emotionale Distanz zu gewinnen. Die Faustregel: Je höher die Kosten eines Fehlers, desto mehr Zeit sollten Sie investieren.

Welche Rolle spielt Intuition bei der Entscheidungsfindung?

Intuition spielt eine wichtige Rolle bei Entscheidungen, besonders in vertrauten Bereichen mit viel Erfahrung. Sie ist gebündelte Erfahrung, die schnell Muster erkennt. Problematisch wird es, wenn Intuition mit kognitiven Verzerrungen verwechselt wird oder in unbekannten Situationen angewendet wird. Der beste Ansatz: Intuition als ersten Impuls nutzen, dann systematisch überprüfen.

Wie gehe ich mit Zeitdruck bei Entscheidungen um?

Bei Zeitdruck helfen vorab etablierte Entscheidungsframeworks und Checklisten, die Sie schnell durchgehen können. Priorisieren Sie die 20 Prozent der Information, die 80 Prozent des Wertes liefern. Holen Sie schnelles Feedback von zwei bis drei Vertrauten ein. Akzeptieren Sie, dass Sie mit weniger Sicherheit entscheiden müssen, aber vermeiden Sie panische Bauchentscheidungen.

Kann man kognitive Verzerrungen vollständig vermeiden?

Nein, kognitive Verzerrungen vollständig zu vermeiden ist unmöglich – sie sind Teil unserer neurologischen Struktur. Das Ziel ist nicht Perfektion, sondern Bewusstsein und Schadensbegrenzung. Durch Systeme, Prozesse und Selbstreflexion können Sie die Häufigkeit und Auswirkung reduzieren. Akzeptieren Sie Fehler als Lernchance, nicht als Versagen.

Wie überzeugt ich skeptische Kollegen von strukturierten Prozessen?

Überzeugen Sie skeptische Kollegen durch konkrete Beispiele vergangener Fehlentscheidungen und deren Kosten, nicht durch Theorie. Starten Sie mit einem Pilotprojekt, messen Sie die Ergebnisse und zeigen Sie den messbaren Mehrwert. Beziehen Sie Skeptiker in die Prozessgestaltung ein – Menschen akzeptieren eher, was sie mitgestaltet haben. Geduld ist wichtig.

Welche Tools helfen beim Vermeiden kognitiver Verzerrungen?

Nützliche Tools sind Entscheidungsjournale zur Dokumentation, gewichtete Scorecards für strukturierte Bewertungen, Pre-Mortem-Analysen zur Risikoidentifikation, anonyme Feedback-Tools für ehrliche Meinungen und Checklisten für wiederkehrende Entscheidungen. Auch einfache Excel-Tabellen zur Entscheidungsdokumentation mit Prognosen und tatsächlichen Ergebnissen sind wertvoll.

Wie trainiere ich kritisches Denken im Team?

Trainieren Sie kritisches Denken durch regelmäßige Bias-Workshops mit konkreten Business-Beispielen, Rollenspiele mit Devil’s Advocate-Positionen, gemeinsame Analyse vergangener Fehlentscheidungen und Belohnung konstruktiver Kritik. Schaffen Sie psychologische Sicherheit, damit Teammitglieder Bedenken äußern können. Machen Sie kritisches Hinterfragen zur Gewohnheit, nicht zur Ausnahme.

Welchen Einfluss haben Emotionen auf kognitive Verzerrungen?

Emotionen verstärken kognitive Verzerrungen erheblich. Stress führt zu impulsiven Entscheidungen, Angst zu übervorsichtigen, Euphorie zu übermütigen. Emotionale Bindung an Projekte oder Ideen macht es schwer, objektiv zu bleiben. Deshalb sind emotionale Distanz durch Pausen, externe Perspektiven und standardisierte Prozesse so wichtig bei wichtigen Entscheidungen.

Wie messe ich den Erfolg meiner Entscheidungen?

Messen Sie Erfolg Ihrer Entscheidungen durch vorab definierte, quantifizierbare Ziele mit klaren Zeitrahmen, regelmäßige Review-Punkte nach drei, sechs und zwölf Monaten und Vergleich Ihrer Prognosen mit tatsächlichen Ergebnissen. Führen Sie ein Entscheidungsjournal, das Annahmen dokumentiert. Wichtig: Lernen Sie sow