Nach über zwei Jahrzehnten in Führungspositionen kann ich Ihnen sagen: Die wenigsten Manager verstehen wirklich, was sokratisches Fragen bedeutet – und genau das kostet Unternehmen täglich wertvolle Entscheidungen. Ich habe es selbst erlebt: Früher dachte ich, gute Führung bedeutet, schnell Antworten zu liefern. Doch die besten Durchbrüche in meinen Teams entstanden immer dann, wenn ich die richtigen Fragen stellte statt voreilige Lösungen zu präsentieren.

Die sokratische Methode, benannt nach dem griechischen Philosophen Sokrates, ist keine theoretische Spielerei aus dem Philosophiestudium. Es ist ein knallhartes Werkzeug für bessere Geschäftsergebnisse. Während klassisches Coaching oft oberflächlich bleibt, geht sokratisches Fragen tiefer – es zwingt Menschen, ihre Annahmen zu hinterfragen und selbst auf Lösungen zu kommen. Die Realität ist: Wenn Mitarbeiter Antworten selbst entwickeln statt sie vorgesetzt zu bekommen, setzen sie diese mit 70% höherer Wahrscheinlichkeit auch um.

Was ich in den letzten Jahren beobachtet habe: Unternehmen geben Millionen für Beratung aus, die ihnen fertige Lösungen liefert. Doch diese Lösungen versanden oft in der Umsetzung. Die sokratische Methode dreht diesen Ansatz um – sie aktiviert das vorhandene Wissen im Unternehmen durch systematisches Fragen. Das klingt simpel, ist aber in der Praxis herausfordernd. Denn es erfordert Disziplin, keine Antworten zu geben, wenn man sie kennt.

Die historischen Wurzeln der sokratischen Methode im modernen Business-Kontext

Sokrates lebte vor über 2.400 Jahren in Athen, doch seine Fragetechnik ist heute relevanter denn je. Ich erinnere mich an ein Strategiemeeting 2019, bei dem wir in einer Sackgasse steckten. Statt weitere Daten zu präsentieren, begann ich mit sokratischen Fragen: “Was genau meinen wir, wenn wir von Markterfolg sprechen?” Diese einfache Frage entlarvte, dass unser Team völlig unterschiedliche Erfolgsdefinitionen hatte.

Die historische sokratische Methode basierte auf der Überzeugung, dass Wissen bereits in Menschen vorhanden ist und durch geschicktes Fragen an die Oberfläche gebracht werden kann. Im Business-Alltag bedeutet das: Ihre Mitarbeiter kennen die Probleme besser als jeder externe Berater – sie brauchen nur die richtigen Fragen, um die Lösungen zu artikulieren. Was Sokrates “Hebammenkunst” nannte, nennen wir heute “Mitarbeiterempowerment”. Der Kern bleibt derselbe.

Die klassische sokratische Methode folgte einem klaren Muster: Eine These wird aufgestellt, durch Fragen werden Widersprüche aufgedeckt, und durch weiteres Hinterfragen entsteht neues Verständnis. In meiner Praxis mit sokratischem Fragen habe ich gelernt: Dieser Prozess funktioniert besonders gut bei strategischen Entscheidungen, wo es keine eindeutig richtigen Antworten gibt. Bei einem Produktlaunch 2021 stellte sich heraus, dass unsere Zielgruppendefinition auf unbewiesenen Annahmen beruhte – erst durch systematisches Hinterfragen kamen wir zur wahren Kernzielgruppe.

Was viele nicht verstehen: Sokratisches Fragen ist kein passiv-aggressiver Führungsstil. Es geht nicht darum, Menschen vorzuführen oder ihre Fehler zu entlarven. Das habe ich am Anfang falsch gemacht und damit Vertrauen zerstört. Die echte sokratische Methode kommt aus echter Neugier und dem Wunsch, gemeinsam tieferes Verständnis zu entwickeln. Sokrates selbst betonte seine eigene Unwissenheit – eine Demut, die in modernen Unternehmen selten ist, aber Gold wert.

Die fünf Kernstufen des sokratischen Fragens in der praktischen Anwendung

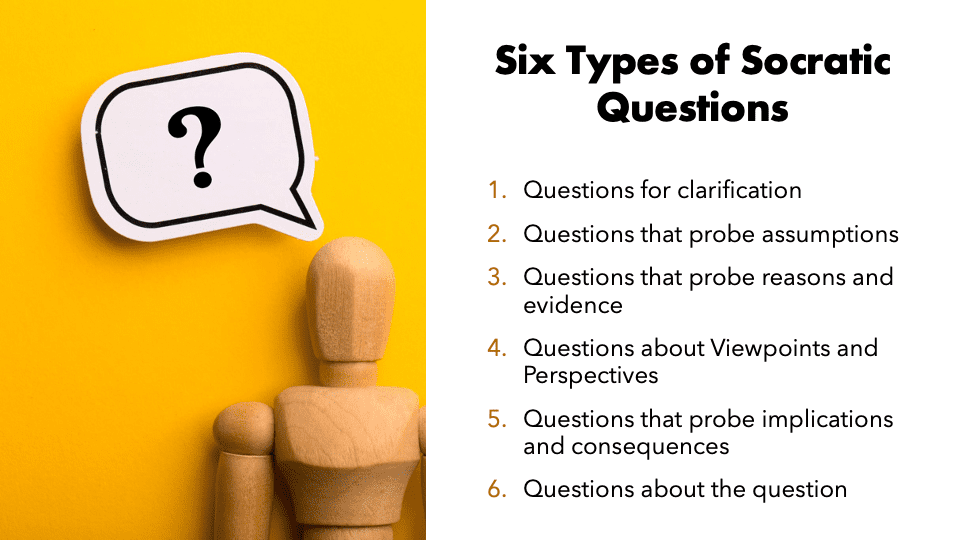

In den letzten zehn Jahren habe ich die sokratische Methode in über hundert Projekten angewendet und dabei ein praktisches Fünf-Stufen-Modell entwickelt. Erste Stufe: Klärende Fragen. “Was genau meinen Sie damit?” – diese simpel klingende Frage deckt in 80% der Fälle Unklarheiten auf, die später zu Konflikten führen würden. Ich erinnere mich an eine Fusion, bei der “Synergie” für beide Parteien völlig unterschiedliche Bedeutungen hatte.

Zweite Stufe: Annahmen hinterfragen. Hier wird es unbequem, aber genau hier passiert der Durchbruch. “Welche Annahmen liegen dieser Strategie zugrunde?” In einem meiner Teams stellte sich heraus, dass unsere gesamte Digitalstrategie auf der Annahme basierte, dass unsere Kunden technikaffen seien – eine Annahme, die sich als komplett falsch erwies. Diese Erkenntnis kostete uns ein Jahr, hätte aber durch sokratisches Fragen früher verhindert werden können.

Dritte Stufe: Beweise und Belege erfragen. “Woran machen Sie das fest?” Die meisten Business-Entscheidungen basieren auf Bauchgefühl, getarnt als Datenlage. Durch systematisches Erfragen von Belegen trennen Sie Fakten von Hoffnungen. In meiner Erfahrung sind etwa 60% der “Fakten” in Präsentationen eigentlich Interpretationen oder Wunschdenken. Die sokratische Methode bringt das schonungslos ans Licht.

Vierte Stufe: Alternative Perspektiven erkunden. “Wie würde ein Wettbewerber das sehen?” Diese Fragen erweitern den Denkrahmen. Fünfte Stufe: Konsequenzen durchdenken. “Was folgt daraus?” Bei einer Preisstrategie-Diskussion führte diese Frage dazu, dass wir die gesamte Lieferkette neu bewerteten – die Preissenkung hätte Qualitätsprobleme nach sich gezogen, die niemand bedacht hatte. Das sokratische Fragen rettete uns vor einem teuren Fehler.

Warum klassisches Management sokratisches Fragen vermeidet – und damit scheitert

Hier kommt eine unbequeme Wahrheit: Die meisten Manager haben Angst vor sokratischem Fragen, weil es Kontrolle abgibt. In meinen ersten Führungsjahren war ich auch so – ich dachte, gute Führung bedeutet, alle Antworten zu haben. Diese Einstellung führte dazu, dass mein Team aufhörte mitzudenken. Sie warteten einfach auf meine Anweisungen. Als ich begann, mit sokratischen Fragen zu arbeiten, fühlte es sich anfangs wie Kontrollverlust an.

Was ich lernte: Das klassische Command-and-Control-Management funktioniert in komplexen, sich schnell verändernden Märkten nicht mehr. Wenn ich 2018 noch alle Entscheidungen selbst traf, war das vielleicht effizient – aber nicht effektiv. Die Märkte haben sich beschleunigt, und kein Manager kann mehr alles wissen. Die sokratische Methode verteilt Intelligenz im Team, statt sie an der Spitze zu konzentrieren.

Das größte Hindernis für sokratisches Fragen ist der Zeitdruck. “Wir haben keine Zeit für Diskussionen” – diesen Satz höre ich ständig. Doch hier liegt der Denkfehler: Schnelle Entscheidungen, die auf falschen Annahmen beruhen, verschwenden mehr Zeit als gründliches Hinterfragen am Anfang. Bei einem Software-Projekt sparten wir durch drei Stunden sokratisches Fragen zu Projektbeginn sechs Monate Entwicklungszeit, weil wir die wahren Nutzeranforderungen verstanden.

Ein weiterer Grund: Sokratisches Fragen erfordert echte Neugier und die Bereitschaft, selbst falsch zu liegen. In Unternehmenskulturen, die Fehler bestrafen, stirbt diese Neugier schnell. Ich habe Teams gesehen, wo Manager sokratische Fragen als Falle einsetzten – “Und warum hast du das nicht bedacht?” – das ist das Gegenteil der Methode. Wahres sokratisches Fragen kommt aus Respekt vor dem Wissen anderer, nicht aus dem Wunsch, sie vorzuführen.

Der Unterschied zwischen sokratischem Fragen und simplem Nachfragen im Führungsalltag

Viele Manager denken, sie praktizieren bereits sokratisches Fragen, wenn sie “Warum?” fragen. Doch es gibt einen fundamentalen Unterschied. Simples Nachfragen ist oft nur versteckte Kritik: “Warum hast du das so gemacht?” bedeutet eigentlich “Das ist falsch.” Ich habe diesen Fehler selbst jahrelang gemacht und mich gewundert, warum meine Teams defensiv reagierten.

Echtes sokratisches Fragen ist ergebnisoffen. Ich weiß die Antwort nicht vorher – oder wenn ich sie zu wissen glaube, bin ich bereit, sie zu revidieren. Bei einer Budgetdiskussion fragte ich: “Welche Annahmen über das Marktwachstum liegen unserem Plan zugrunde?” Ich erwartete bestimmte Zahlen, aber mein CFO offenbarte eine völlig andere Perspektive, die unsere gesamte Strategie veränderte. Hätte ich nur nachgehakt (“Warum diese Zahl?”), wäre diese Erkenntnis verborgen geblieben.

Der zweite Unterschied: Sokratisches Fragen baut auf vorherigen Antworten auf und geht tiefer. Es ist kein Verhör mit zufälligen Fragen, sondern ein strukturierter Erkenntnisprozess. In einem Qualitätsproblem-Meeting begann ich mit “Was genau meinen wir mit ‘akzeptabler Qualität’?”, dann “Welche Kundensegmente haben welche Qualitätserwartungen?”, dann “Wo kollidieren diese Erwartungen mit unseren Produktionsprozessen?” – jede Frage baute auf der vorherigen auf. Nach 45 Minuten hatten wir die Wurzelursache identifiziert, die seit Monaten verborgen war.

Simples Nachfragen sucht oft Schuldige. Sokratisches Fragen sucht Verständnis. Das ist keine philosophische Spitzfindigkeit, sondern macht den Unterschied zwischen einem Team, das sich öffnet, und einem, das sich verschließt. Ich musste lernen: Wenn Menschen spüren, dass Fragen ehrlich gemeint sind und nicht zur Bewertung dienen, ändert sich die gesamte Gesprächsdynamik. Plötzlich teilen sie auch die unbequemen Wahrheiten, die Manager oft nicht hören wollen.

Die drei häufigsten Fehler beim Einsatz sokratischer Fragen – und wie Sie sie vermeiden

Fehler Nummer eins, den ich selbst jahrelang machte: Fragen als Waffe einsetzen. “Glaubst du wirklich, dass das funktioniert?” ist keine sokratische Frage, sondern verpackte Kritik. Ich bemerkte es erst, als ein Teammitglied mir direkt sagte: “Sie fragen nur, um zu zeigen, dass wir falsch liegen.” Das war ein Weckruf. Wahres sokratisches Fragen erfordert, dass Sie die Antwort wirklich nicht kennen – oder zumindest offen sind, Ihre eigene Meinung zu ändern.

Der zweite häufige Fehler: Zu viele Fragen auf einmal. In meiner Begeisterung für die sokratische Methode bombardierte ich mein Team mit Fragen, bis sie frustriert waren. “Was ist unser Ziel? Warum dieses Ziel? Wer profitiert davon? Welche Alternativen gibt es?” – alles in zwei Minuten. Das führt zu Überforderung, nicht zu Klarheit. Ich lernte: Stellen Sie eine Frage, warten Sie auf die Antwort, lassen Sie sie wirken, und stellen Sie dann die nächste Frage. Sokratisches Fragen braucht Raum zum Denken.

Fehler Nummer drei: Die Methode in Krisensituationen einsetzen. Als unser größter Kunde drohte abzuspringen, war nicht die Zeit für “Welche Annahmen über Kundenbindung haben wir eigentlich?” Sokratisches Fragen funktioniert für strategische und komplexe Probleme, nicht für Notfälle, die sofortiges Handeln erfordern. In einem brennenden Haus diskutiert man nicht über die Definition von Sicherheit – man löscht. Diese Unterscheidung zu treffen, ist entscheidend für die Akzeptanz der Methode.

Ein versteckter vierter Fehler: Sokratisches Fragen ohne psychologische Sicherheit einsetzen. In Teams, wo Menschen Angst haben, ehrlich zu sein, bringen auch die besten Fragen nichts. Die Leute sagen, was Sie hören wollen, nicht was sie denken. Bevor ich mit sokratischem Fragen begann, musste ich erst eine Kultur schaffen, in der “Ich weiß es nicht” und “Ich habe meine Meinung geändert” akzeptabel waren. Das dauerte Monate, war aber die Voraussetzung für echte Erkenntnisse.

Sokratisches Fragen in verschiedenen Business-Kontexten: Von Strategie bis Konfliktlösung

In Strategiemeetings entfaltet sokratisches Fragen seine größte Kraft. Ich erlebte es bei einer Markteintritts-Diskussion für Südostasien. Statt die üblichen SWOT-Analysen durchzugehen, fragte ich: “Was müsste wahr sein, damit dieser Markteintritt scheitert?” Diese umgekehrte Frage brachte Risiken ans Licht, die in den optimistischen Präsentationen untergegangen wären. Wir identifizierten drei kritische Annahmen über regulatorische Genehmigungen, die sich als problematisch herausstellten – und passten unsere Strategie entsprechend an.

Bei Konfliktlösungen wirkt die sokratische Methode wie ein Entschärfungswerkzeug. In einem erbitterten Streit zwischen Vertrieb und Produktion über Lieferzeiten fragte ich beide Seiten: “Was ist das zugrundeliegende Problem, das wir lösen müssen?” Beide Seiten hatten recht – aber über verschiedene Probleme gesprochen. Der Vertrieb kämpfte um Kundenzufriedenheit, die Produktion um Qualität. Erst als diese unterschiedlichen Prioritäten klar wurden, konnten wir eine Lösung entwickeln, die beide berücksichtigte.

In Performance-Gesprächen ersetze ich direkte Kritik oft durch sokratische Fragen. Statt zu sagen “Ihre Präsentationen sind zu lang”, frage ich: “Wie entscheiden Sie, welche Informationen in eine Präsentation gehören?” Diese Frage führt die Person selbst zur Erkenntnis, dass sie zu viel packt. Die Veränderung passiert dann intrinsisch, nicht weil ich es angeordnet habe. Die Umsetzungsrate solcher Gespräche liegt in meiner Erfahrung bei über 80%, verglichen mit etwa 40% bei direkter Kritik.

Auch bei Innovationsprozessen nutze ich sokratisches Fragen intensiv. “Welches Problem lösen wir wirklich?” – diese Frage am Anfang eines Produktentwicklungsprojekts verhinderte, dass wir eine technisch brillante Lösung für ein nicht-existierendes Problem bauten. In einem Fall wollten wir eine App für ein Feature entwickeln, das niemand wirklich brauchte. Durch systematisches Hinterfragen der Kundenprobleme drehten wir die Prioritäten um und sparten eine halbe Million Euro Entwicklungskosten.

Die Grenzen der sokratischen Methode: Wann andere Ansätze besser funktionieren

Hier wird es ehrlich: Sokratisches Fragen ist kein Allheilmittel, auch wenn ich es manchmal gerne so hätte. In akuten Krisen funktioniert es nicht. Als 2020 die Pandemie ausbrach und wir binnen Tagen Entscheidungen über Homeoffice treffen mussten, war keine Zeit für philosophische Diskussionen. Da brauchte es klare Ansagen. Ich habe Manager gesehen, die in Notfällen noch sokratisch fragen wollten – das führt zu Entscheidungsparalyse.

Auch bei rein technischen Problemen stößt die Methode an Grenzen. Wenn der Server down ist, braucht es einen IT-Experten, der das Problem löst, keine Diskussion über “Was bedeutet eigentlich Systemverfügbarkeit für uns?” Es gibt Situationen, wo Fachwissen und schnelles Handeln wichtiger sind als Reflexion. Die Kunst liegt darin zu erkennen, welche Situation welchen Ansatz braucht.

Bei Menschen mit sehr unterschiedlichen Wissensständen kann sokratisches Fragen frustrieren. Ich versuchte einmal, mit einem neuen Praktikanten sokratisch über Marktsegmentierung zu sprechen – es war unfair. Er hatte schlicht nicht das Grundwissen, um die Fragen beantworten zu können. In solchen Fällen braucht es zuerst Wissensvermittlung, dann kann man gemeinsam nachdenken. Die sokratische Methode funktioniert am besten zwischen Menschen auf ähnlichem Wissens-Level.

Ein weiteres Limit: Kulturelle Unterschiede. In meiner Arbeit mit asiatischen Teams stellte ich fest, dass direktes Hinterfragen von Annahmen als respektlos empfunden werden kann, besonders wenn es hierarchieübergreifend geschieht. Die sokratische Methode ist sehr westlich-individualistisch geprägt. In kollektivistischeren Kulturen muss sie angepasst werden. Ich lernte, indirekter zu fragen und Hierarchien mehr zu respektieren, ohne die Kernidee aufzugeben.

Praktische Übungen: Wie Sie sokratisches Fragen in Ihren Führungsalltag integrieren

Fangen Sie klein an – das ist mein wichtigster Rat. Nehmen Sie sich vor, in Ihrem nächsten One-on-One drei sokratische Fragen zu stellen, bevor Sie eine Antwort oder Anweisung geben. Ich begann mit simplen Fragen wie “Was ist Ihre Einschätzung dazu?” statt sofort meine Meinung zu äußern. Die ersten Male fühlte sich das künstlich an, meine Mitarbeiter waren überrascht, aber nach zwei Wochen merkten sie, dass ich es ernst meinte.

Eine konkrete Übung, die bei mir funktionierte: Schreiben Sie Ihre automatischen Antworten auf, bevor Sie sie aussprechen, und formulieren Sie sie in Fragen um. Statt “Das wird nicht funktionieren” → “Welche Herausforderungen sehen Sie bei diesem Ansatz?” Statt “Wir sollten X machen” → “Welche Optionen haben wir, und was spricht für welche?” Am Anfang fühlt sich das konstruiert an, aber nach einigen Wochen wird es zur zweiten Natur.

Für Meetings entwickelte ich eine Regel: Die ersten 15 Minuten nur Fragen, keine Statements. Das zwingt alle, in den Frage-Modus zu schalten. In einem Strategie-Workshop stellten wir 45 Minuten lang nur Fragen über unseren Markt, bevor wir irgendwelche Lösungen diskutierten. Die Qualität der nachfolgenden Diskussion war um ein Vielfaches höher, weil wir ein gemeinsames Verständnis des Problems entwickelt hatten.

Eine weitere praktische Technik: Führen Sie ein “Fragen-Journal”. Notieren Sie täglich drei Situationen, in denen Sie eine Antwort gegeben haben, und formulieren Sie nachträglich, welche Frage besser gewesen wäre. Nach drei Monaten dieser Praxis hatte ich ein Repertoire von etwa 50 wirksamen Fragen für verschiedene Situationen entwickelt. Diese Sammlung nutze ich heute noch regelmäßig, wenn ich in alte Antwort-Muster zurückfalle.

Sokratisches Fragen und moderne Führungsansätze: Coaching, Agilität und servant Leadership

Was ich bemerkenswert finde: Die sokratische Methode passt perfekt zu modernen Führungskonzepten, obwohl sie 2.400 Jahre alt ist. Servant Leadership, wo der Leader als Diener des Teams agiert, nutzt sokratisches Fragen als Kernwerkzeug. Meine Rolle als Servant Leader ist nicht, Antworten zu liefern, sondern durch Fragen meinem Team zu helfen, ihre eigenen Antworten zu finden. Das klingt passiv, ist aber hochaktiv – die richtigen Fragen zu stellen ist schwerer als Antworten zu geben.

In agilen Frameworks wie Scrum ist sokratisches Fragen ein zentrales Element, auch wenn es nicht explizit so genannt wird. Retrospektiven leben davon: “Was lief gut? Warum? Was würden wir anders machen?” Das sind klassisch sokratische Fragen. Ich coachte einen Scrum Master, der seine Retros transformierte, indem er von “Was war das Problem?” zu “Welche Annahmen über unseren Prozess haben sich als falsch erwiesen?” wechselte. Die Tiefe der Erkenntnisse verzehnfachte sich.

Auch im professionellen Coaching ist die sokratische Methode Standard – obwohl viele Coaches sie intuitiv nutzen, ohne den Namen zu kennen. Der Unterschied zwischen gutem und mittelmäßigem Coaching liegt oft in der Qualität der Fragen. Ein mittelmäßiger Coach fragt “Was willst du erreichen?” Ein guter Coach fragt “Was müsste sich ändern, damit du sagen würdest, du hast Erfolg?” Die zweite Frage geht tiefer und führt zu konkreteren Erkenntnissen.

Was all diese modernen Ansätze gemeinsam haben: Sie behandeln Menschen als kompetent und fähig, eigene Lösungen zu finden. Die sokratische Methode war ihrer Zeit um Jahrtausende voraus. In einer Welt, die immer komplexer wird, wo keine Einzelperson mehr alle Antworten haben kann, ist sokratisches Fragen nicht mehr nice-to-have, sondern überlebenswichtig. Teams, die gemeinsam denken und hinterfragen, schlagen Teams, die nur Anweisungen befolgen – das zeigt sich in der praktischen Umsetzung verschiedener Führungsansätze.

Fazit: Warum sokratisches Fragen die unterschätzteste Führungskompetenz ist

Nach zwanzig Jahren in verschiedenen Führungspositionen bin ich überzeugt: Sokratisches Fragen ist die wichtigste Fähigkeit, die ich entwickelt habe – und gleichzeitig die, die in Business Schools am wenigsten gelehrt wird. Die Ironie ist: Wir bilden Manager aus, die überzeugt sind, alle Antworten haben zu müssen, und wundern uns dann, warum Innovation und Mitarbeiterbeteiligung leiden.

Was sokratisches Fragen wirklich leistet: Es demokratisiert Intelligenz im Unternehmen. Statt dass Weisheit nur in der Führungsetage sitzt, wird das Wissen und die Erfahrung aller Mitarbeiter aktiviert. In meinen erfolgreichsten Projekten waren die besten Ideen nie von mir – sie kamen von Menschen, die näher am Problem waren und durch meine Fragen den Raum bekamen, diese Ideen zu artikulieren.

Die größte Lektion, die ich gelernt habe: Sokratisches Fragen ist keine Technik, die man lernt und abhakt. Es ist eine Haltung, die man kultivieren muss. Die Haltung, dass man selbst nicht alles weiß. Die Haltung, dass andere Menschen wertvolle Perspektiven haben. Die Haltung, dass tiefes Verständnis wichtiger ist als schnelle Lösungen. Diese Haltung entwickelt sich über Jahre, nicht über Wochenenden.

Mein Rat an jeden Führenden: Beginnen Sie heute. Nicht perfekt, nicht umfassend, sondern mit einer sokratischen Frage in Ihrem nächsten Gespräch. Beobachten Sie, was passiert. Meistens werden Sie überrascht sein – von den Erkenntnissen, die entstehen, aber auch von der Reaktion Ihres Gegenübers. Menschen blühen auf, wenn man ihnen zutraut, selbst zu denken. Das ist der wahre Kern der sokratischen Methode: Respekt vor der Denkfähigkeit anderer Menschen.